李洁:穀梁传不喜让国的原因探析——基于原始儒家与春秋学的对比

李洁,复旦大学中国哲学博士,现为汉江师范学院文学院讲师。

【摘要】“崇让”是《春秋》的重要义理,但在此问题上,“三传”和《论》《孟》《荀》看法各有不同:《公羊传》共提到七位“让国者”并热情赞扬他们,而《穀梁传》对其中六位进行抹杀,并贬低事迹仅存的隐公。《公羊传》近乎无条件地支持“让国”“让天下”,和《论语》思路最为接近;《孟子》支持“让国”“让天下”,但附加了考察条件;《荀子》允许“让国”而反对“让天下”;《穀梁传》则一概否定。其原因应在于“让国”挑战了《穀梁传》所重视的“尊卑”制度,因而消极处理“让国”是《穀梁传》的必然选择。通过对比,《穀梁传》解经主旨远离原始儒家的结论也越来越清晰。

【关键词】让国;禅让;穀梁;公羊;春秋

《春秋》中有一个重要义理即“崇让”,清人孔广森总结道:“《春秋》拨乱之教,以让为首。君兴让则息兵,臣兴让则息贪,庶人兴让则息讼,故天下莫不乱于争而治于让。”[庄存与、孔广森:《春秋正辞·春秋公羊传通义》上海古籍出版社,2014年,第654页。]廖平亦曰:“《春秋》弑杀奔逐之祸多起于争;争为乱源,务须明让。故《春秋》贵让。”[廖平:《穀梁古义疏》,中华书局,2012年,第639页。]原始儒家也有崇让的倾向,如《论语》有“能以礼让为国乎,何有?”(《论语·里仁》)“其言不让,是故哂之”(《论语·先进》)等说法。孔子对“伯夷叔齐”的评价是“贤人”,且“得仁”,子贡用以推知卫世子蒯聩与辄二人均不被孔子所赞成,因其行为乃“争国”,与“让国”正相反。(参见《论语·述而》)可见作为德行的“让”以及作为政治行为的“让国”“让天下”在孔子那里都被肯定。萧公权言:“仲尼‘宪章文武’‘梦见周公’,然于武王之得天下,殊罕言之。乃于泰伯之‘三以天下让’、文王之‘三分天下有其二以服事殷’极尽推许,称为‘至德’,足见孔子不赞同姬周之得天下,而赞同其治天下。”[萧公权:《中国政治思想史》,商务印书馆,2011年,第101页。]则以上几位学者均以为“让”为孔子和《春秋》共同称道的义理。

《春秋正辞·春秋公羊传通义》

作为《春秋》三传之一的《公羊传》提及了七例“让国”事件,每例都用较大篇幅阐述;在最后一句经文“西狩获麟”的传文中又谈及以“让天下”闻名的“尧舜”;反观《穀梁传》,在“让国”议题上有明显的回避态度。它无视“让国者”的存在,对唯一无法忽略的隐公则加以讥评,和《公羊传》《论语》形成了鲜明的对照,本文将试图对《穀梁传》消极对待“让国”的思想动因做一分析。

《公羊传》以“让国”为旨进行褒扬的七例,分别为鲁隐公、宋宣公和宋缪公兄弟、宋公子目夷、卫公弟叔武、吴公子季札、曹公子喜时、邾娄公子叔术。

《公羊传》解释隐公何以“不书即位”时,叙述了隐公的心意,即自己即位是为了将来把政权还给弟弟桓公:

公何以不言即位?成公意也。何成乎公之意?公将平国而反之桓。曷为反之桓?桓幼而贵,隐长而卑,其为尊卑也微,国人莫知。隐长又贤,诸大夫扳隐而立之。隐于是焉而辞立,则未知桓之将必得立也;且如桓立,则恐诸大夫之不能相幼君也。故凡隐之立,为桓立也。隐长又贤,何以不宜立?立嫡以长不以贤,立子以贵不以长。桓何以贵?母贵也。母贵则子何以贵,子以母贵,母以子贵。(《公羊传·隐公元年》)

《公羊传》称,不书隐公即位,是要尊重隐公的意愿,即有朝一日他要把国家还给桓公。为了让桓公长大后能有国,隐公听从了大夫们的意见,勉强即位。即位的资格是看母贵与否,隐公母亲的地位比桓公母亲略低,所以即位资格逊于桓公。但由于当时是礼崩乐坏的年代,篡弑行为时有发生,而隐公为了这种细微的尊卑差异选择“让”,在此特定的历史条件下是高尚的行为,所以《公羊传》对隐公的心意是肯定的;而《穀梁传》解释“隐公不书即位”时则以为隐公即位资格较桓公正当,这一点和《左传》以及《公羊传》都迥异,传文曰:

公何以不言即位?成公志也,焉成之?言君之不取为公也。君之不取为公何也?将以让桓也。让桓正乎?曰不正。《春秋》成人之美,不成人之恶。隐不正而成之,何也?将以恶桓也。其恶桓何也?隐将让而桓弑之,则桓恶矣。桓弑而隐让,则隐善矣,善则其不正焉何也?《春秋》贵义而不贵惠,信道而不信邪。孝子扬父之美,不扬父之恶。先君之欲与桓,非正也,邪也。虽然既胜其邪心以与隐矣,己探先君之邪志而遂以与桓,则是成父之恶也。兄弟天伦也,为子受之父,为诸侯受之君,己废天伦而忘君父,以行小惠,曰小道也。若隐者,可谓轻千乘之国,蹈道则未也。(《穀梁传·隐公元年》)

这一段是《穀梁传》对《春秋》中所有“让国”行为的唯一点评。《穀梁传》承认隐公有心让国给桓公,所以《春秋》不书其即位。然而接下来《穀梁传》提出隐公才是得到君命、有合法性的那一个,否认桓公有即位资格,这是《穀梁传》对《春秋》义理的重大改变。[这里涉及到《穀梁传》是否后于《公羊传》的问题。如果《穀梁传》先于《公羊传》,则不能说《穀梁传》无视让国,而只能说《公羊传》在多个地方“添加”了“让国”。首先,《公羊传》在汉初即立于学官,而《穀梁传》到了宣帝时期才正式登上历史舞台,已经晚于《公羊传》;其次,《穀梁传》的成书年代虽有争议(有学者认为它产生于战国中期,是子夏所传;有的认为其产生于秦孝公时期的“尸子”——钱穆等学者以为即尸佼——生存的年代;也有人认为其产生于汉代。郑玄云:“《穀梁》近孔子,《公羊》正当六国之亡。”刘敞云:“《穀梁》见《公羊》之书而窃附益之。”晁说之《景迂生集》云:“《穀梁》晚出于汉,因得监《左氏》《公羊》之违畔而正之。”),但《穀梁传》之后于《公羊传》是多数学者的看法。陈澧《东塾读书记》认为:“《穀梁》……实在《公羊》之后。”具体例子有:庄二年“公子庆父帅师伐于余丘。”《公羊传》:“何为国之,君存焉尔。”《穀梁传》:“其一曰,君在而重之也。”文十二年子叔姬卒。《公羊传》曰:“何以卒?许嫁矣。”《穀梁传》:“其一传曰,许嫁以卒之也。”宣十五年初税亩。《公羊传》:“应是而有天灾。”《穀梁传》:“非灾也,其曰蝝,非税亩之灾也”。以上数条为学者所论及,为《穀梁传》或摘录《公羊传》或反驳《公羊传》的证据。张西堂:《穀梁真伪考》,知识产权出版社,2016年,第32页。又,文廷海《春秋穀梁学史研究》:“《穀梁》载‘传曰’9处,‘其一传曰’1处,‘或曰’16处,‘或说曰’1处。其中部分与《左传》《公羊》相合。”文廷海:《春秋穀梁学史研究》,中国社会科学出版社,2019年,第10页。则《穀梁传》之晚于《公羊传》似无甚异议。]《穀梁传》承认其“善”,但以为“善而不正”;又言《春秋》“贵义不贵惠,信道不信邪”,“善”“惠”“邪”为一组,而“正”“义”“道”为另一组。“善”“惠”之与“邪”同组,因为隐公让桓是为满足其父亲一时的邪念,则对《穀梁传》而言,“善”也有正邪之分,区别在于是否合“道”。这让人联想起《穀梁传》的另一经典表述“仁不胜道”。字面意思是内在的“仁心”不能超越和凌驾外在的规则,用以指摘齐桓公之重新建立卫国,虽然出于仁,但违背了“诸侯不专封”的禁令。这里的“道”,范甯解释为“上下之礼”,[《穀梁传·僖公二年》。范甯、杨士勋:《春秋穀梁传注疏》,儒藏编纂与研究中心:儒藏精华编第89册,北京大学出版社,2010年,第135页。]也就是本段引文中的“为子受之父,为诸侯受之君”。《穀梁传》以为隐公虽然能够做到“善”,但同时也是“废天伦而忘君父”,则个人内心的善对《穀梁传》而言是次要的。

《春秋穀梁传注疏》

《穀梁传》把“让国”说成是“废天伦而忘君父”,比起《论语》中对“让国”的反复褒美,是颇令人惊诧的。若按《左传·隐公元年》之记载,隐公之父惠公有错在先,违反了“诸侯不再娶”的规定而再娶了桓公之母为正夫人,结果导致先前作为侧室的隐公之母虽摄夫人事,而实无夫人之称;桓公之母虽为非礼再娶,但实际地位高于隐公之母。《左传》直言桓母出生时手纹上有“为鲁夫人”。如不追究惠公违礼再娶,则桓母贵,桓公有资格即位;如追究惠公违礼,则隐母贵,桓公无资格即位。按前者则隐公不应即位,即位为篡;按后者则隐公有资格即位,而不应让国,让国为不正。

也就是说,不管认为隐母贵还是桓母贵,最后都可以得出“隐公不正”(或即位不正,或让国不正)的结论。另外,需要注意的是,对于隐公让国行为的承认,《穀梁传》明言其目的在于“恶桓”。范甯也说:“不明让者之善,则取者之恶不显”。[《穀梁传·隐公元年》,见范甯、杨士勋:《春秋穀梁传注疏》,第26页。]意思是只有承认隐公让国,才能让桓公弑隐公之恶表现得淋漓尽致;而其他“让国行为”由于无此类理由,也就没有承认的必要了。所以对隐公的部分肯定,是《穀梁传》有为为之。

《公羊传》共计5万余字(包括《春秋》经文在内的计算,下文《穀梁传》仿此),原则上传文不重出,是真正意义上的“惜字如金”。唯独对“让国”叙述详尽,把“尧舜让天下”和其他七例“让国”相关条目加总起来,《公羊传》相关传文总计达到2423字;《穀梁传》与《公羊传》的总文字相差无几,然而《穀梁传》阐述这些条目的字数只有528字,约为《公羊传》文字量的五分之一。且《穀梁传》这528字中,有247字用在隐公条,其余六条中没有提及“让国”事迹;甚至通篇都没有出现过“尧”“舜”字样。对于《左传》也加入《公羊传》队伍而称道的季札让国(参见《左传·襄公十四年》),《穀梁传》也只是说季札“贤”,贤的具体原因未提及,但重点是他的贤使重用他的君主也得到尊敬。[范甯、杨士勋:《春秋穀梁传注疏》,第296页。]以上,不管是从字数,还是从对隐公的批评态度(废天伦而忘君父),乃至采取此态度的目的(恶桓)上,都可以看出《穀梁传》有自己的诠释思路和策略。

如前所述,《左传》不以“惠公再娶”为由,否认桓母的正夫人地位;《公羊传》也以“子以母贵”为由,认为桓公贵,两者均明确隐公没有第一序列的即位资格。对于《公羊传》来说,在和桓公之尊卑差异小到“国人莫知”的情况下,隐公可欺而不欺,故不深究隐公是否从严格意义上说有“让国”的实质,只因其有让国之心,则以“让国”许之。可看作是把“让国”托于隐公事迹来表达。如皮锡瑞对《公羊传》的评论:

鲁隐非真能让国也,而《春秋》借鲁隐之事,以明让国之义;祭仲非真能知权也,而《春秋》借祭仲之事,以明知权之义;齐襄非真能复仇也,而《春秋》借齐襄之事,以明复仇之义;宋襄非真能仁义行师也,而《春秋》借宋襄之事,以明仁义行师之义。所谓见之行事,深切著明,孔子之意盖是如此。[皮锡瑞:《经学通论》,中华书局,2018年,第394页。]

皮锡瑞以为不管是“让国”,还是“行权”“复仇”“仁义行师”,《公羊传》都是用了“托事言义”的惯常手法。除了“托事言义”,《公羊传》评价事情还常用“实与而文不与”这种有点奇特的标准,即,其所承认的“善”既有完全符合理想的“善”,也有有条件的“善”。在正常情况下,比如“上有明天子”且桓公已经长大成人,隐公擅自即位当然为恶;然而在“上无天子、下无方伯”、桓公年幼的情况下,隐公这个“无资格者”即位后的“让国”实属难能可贵;故《公羊传》用“成人之美”的思路,成其为“善”。

这一点从后世对隐公即位资格的讨论中也可以看出。中唐开出以己意解经的风气之后,颇有唐宋学者讨论隐公是否有“让”的实质,并按《左传》所载本末,推论隐公为窃位,桓公弑隐为夺回应有之物,因谓“隐公让国”之高行原不存在。由此更可显出《公羊传》是有意“成隐之善”。另一方面,就后果而言,“让国”引发祸乱的确实不乏其例,那么《穀梁传》对让国行为的排斥是否出于对现实后果的考量呢?

按《公羊传》的叙述,除了隐公以外,其他六例让国事件,加上“西狩获麟”条中的尧舜,依次是:

①宋宣公、宋缪公兄弟让国:宋宣公临终前,君位不与子而与弟缪公。宋缪公临终时,又把君位还给其侄,因此引发缪公之子与侄之间的纷争,最后缪公之子公子冯弑君;

②宋公子目夷让国:宋襄公在盂之会被楚成王扣押时,目夷摄为君,又还给宋襄公;

③卫公弟叔武让国:卫侯被晋文公所抓,晋文公立卫侯之弟叔武,叔武摄立,后又还给卫侯,最后被卫侯所杀;

④吴公子季札让国:季札之兄长们相约以兄终弟及,欲传位给季札,后引发兄之子阖庐弑长庶吴王僚,季札让国于阖庐;

⑤曹公子喜时让国:曹伯卢卒于师,公子喜时让国于公子负刍;

⑥邾娄公子叔术让国:邾娄国君荒淫被杀,天子来诛,天子去世后叔术让国于原邾娄国君之子;

⑦尧舜禅让:尧舜让天下之本事非出现在《春秋》中,但在“西狩获麟”的解说中,《公羊传》传文提起尧舜,故以“让天下之代表”存于此。

以上七例中,因让国之心意或行动而致祸患的,除了鲁隐兄弟,还有宋宣公兄弟、卫叔武兄弟、季札。《公羊传》称道此数人之“贤”,但同时也在一些案例中对引发混乱的人物提出批评。如宋宣公、宋缪公兄弟让国导致郑宋交恶,也就是宣公之子冯和缪公之子殇公之斗争,这场斗争最后以宋国弑君(弑殇公)告终,故《公羊传·隐公三年》指出“君子大居正”,即《公羊传》对这种让国是有“保留意见”的,但这种保留意见并不妨碍《公羊传》继续褒扬让国。

董仲舒《春秋繁露》对此有详细的解释:

让者,《春秋》之所善。宣公不与其子,而与其弟;其弟亦不与子,而反之兄子;虽不中法,皆有让高。不可弃也,故君子为之讳。……乱移之宋督,以存善志,此亦《春秋》之义,善无遗也。若直书其篡,则宣、缪之高灭,而善之无所见矣。(《春秋繁露·玉英》)

又曰:

(宣公)不成于贤也,其为善不法。不可取,亦不可弃。弃之则弃善志也,取之则害王法。故不弃亦不载,以意见之而已。苟志于仁无恶,此之谓也。(《春秋繁露·玉英》)

这里记载了董仲舒对宋宣公、缪公的评价。二者之间的让国,引发了持久的混乱,但《春秋》没有按事实书“公子冯弑君”,而是把弑君之罪放到了宋华督身上。董氏以为经不书“公子冯弑君”,是因为宋宣公和宋缪公的让位,虽然不中法,但有难得的美德在内,《春秋》不愿意放弃丝毫的善,所以做了讳的处理。若直书“公子冯”弑君篡位,则宋宣公、宋缪公的高尚行为就一起被否定了。最后结论是宣公、缪公之善“不可取,亦不可弃”,“弃之则弃善志也,取之则害王法”。所以只能通过这种形式让人知道他们的高贵品格,为了保存这“一丝善意”可谓极尽委曲。可见《公羊传》亟欲以“让”为“善”,尽管这种“善”带来的结果也有不符合最高理想的。

范甯集解春秋穀梁传手稿

在《穀梁传》所回避的这六例让国事件中,有公子让公子的,有公子让出奔或有罪国君的,有君让臣的,其中一半引发混乱。《穀梁传》以为世界混乱的根源是“君不君,臣不臣”(《穀梁传·宣公十五年》),所以《穀梁传》或为避免混乱而排斥让国。不过《穀梁传》自述的否定让国的理由,似乎又些许异于以上“结果导向”的推论。隐公条中《穀梁传》言隐公“废天伦而忘君父”,“废天伦”,即无视隐桓之间的长幼次序;“忘君父”,即认为鲁桓公并没有得到其父惠公的命令,得到命令的是隐公,隐公无视了父命。范甯说隐公是“私以国让”[范甯、杨士勋:《春秋穀梁传注疏》,第27页。],则可以推出在《穀梁传》认为“长幼次序”和“君父命令”都是“公”的体现,与此相反的则为“私”。《孟子》中也提到“让爵禄”“让国”和“让天下”的“私与”问题,那么《穀梁传》范甯注的“私让”是否接近于孟子的意思呢?

关于让位的“私与”,出现在《孟子·公孙丑下》,原文为:

子哙不得与人燕,子之不得受燕于子哙。有仕于此,而子悦之,不告于王而私与之吾子之禄爵;夫士也,亦无王命而私受之于子,则可乎?何以异于是?(《孟子·公孙丑下》)

在孟子晚年居齐时,燕国发生了“禅让”闹剧,孟子评价此事时认为是“私与”,就好像一个人不告诉上级就把自己的官爵私相授受一样。“尧舜禅让”在孟子看来,也存在“私与”问题,所以《孟子》叙述尧舜禅让时,具独创性地提出这里面有一个“荐之于天,暴之于民”的过程,其言曰:

在孟子晚年居齐时,燕国发生了“禅让”闹剧,孟子评价此事时认为是“私与”,就好像一个人不告诉上级就把自己的官爵私相授受一样。“尧舜禅让”在孟子看来,也存在“私与”问题,所以《孟子》叙述尧舜禅让时,具独创性地提出这里面有一个“荐之于天,暴之于民”的过程,其言曰:尧荐舜于天而天受之,暴之于民而民受之,……使之主祭而百神享之,是天受之;使之主事而事治,百姓安之,是民受之也。天与之,人与之,故曰:天子不能以天下与人。……《太誓》曰:‘天视自我民视,天听自我民听’。(《孟子·万章上》)

孟子给“尧舜让天下”加了一个条件。认为须设置一个考验期,通过考验,人民接受了新天子,即代表“天”接受了他,“禅让”因此排除了“私与”的嫌疑。这或许与孟子所认为的“天子一爵”[即“天子”作为一个爵称,也在官员序列之中,而不在其外。《孟子·万章下》:“天子一位,公一位,侯一位,伯一位,子、男同一位,凡五等也。”]有关,即“天子”并非最高,其上的“天”更高。需要得到“天”这个“上级”承认,天子之间的授受才不是“私与”。

然而在孟子生活的时代,对于诸侯层面的让国者,作为“上级”的周天子已经不能担负起“明天子”的职责,所以孟子也不能说,只要燕子哙和子之得到周天子承认即可转私为公。所以“上级承认”和“公私转化”又不完全相同。按孟子的逻辑推之,则“让国”和“让天下”都不是问题,他唯一要反对的是不能由私转公的“让”,所以孟子提示的“让国”的正当性其实包含一个“公私”问题。

除了“公正上级的承认”之外,孟子还提出一个“心理动机”问题。如言:“好名之人,能让千乘之国;苟非其人,箪食豆羹见于色。”(《孟子·尽心下》)即“让”之善恶也要看动机,若为求名,则依然为“私”。所以虽然孟子肯定“让”,以为“无辞让之心,非人也”(《孟子·公孙丑上》),但还是给“让”加了一个公正外部审核和内在动机上的辨析,作为判断善恶的条件。在某种意义上,这个“公正外部审核”也是一种动机的“公正”,只不过是上级的“公正”动机,所以从根本上说,孟子看重的是动机,其中包括“让国者”的动机和“审核者”的动机。

可见孟子的“公”和《穀梁传》的“公”有所不同,《穀梁传》所认为的“公”是“长幼次序”和“君父命令”。首先,“长幼次序”不是孟子在“让国”问题上讨论的议题,其次,具体的“君父”也不见得就是“公正上级”。在“让爵禄”和“让国”这种有具体上级的问题上,决定“上级”是否“公正”的,是上级的内在动机;而在更高层面的“让天下”问题上,由于“天”不能言,故民众的集体认可,在孟子这里就是“公正上级”的代表了。孟子在对待让、让国、让天下三者的态度上没有矛盾。其重心都放在了两个点上,一个是“心理动机”(包括让位者、让国者和其上级的动机),一个是民众认可(在让天下的情况下)。

那么《穀梁传》这种强调“长幼次序”和“君父命令”的思想,相较于心理动机,无疑是更加外部的标准,更加接近于“礼”,则其看法是否来自《荀子》?

在《荀子》那里,把“让国”和“让天下”做了区分,所以本文为了和《荀子》进行比较,在一开始就把“让”划分为三种:“德行意义的让”和作为政治行为的“让国”“让天下”。

对于德行意义的“让”,《荀子》的表述都是褒义的,不探寻其心理动机。如言:“劳苦之事则争先,饶乐之事则能让。”(《荀子·修身》)“虽能必让,然后为德。”(《荀子·非十二子》)。对于“让国”这一政治举动,荀子也是肯定的,但荀子否认天子“禅让”,其言曰“有擅国,无擅天下”(《荀子·正论》)。大概因为“擅国”还有一个能置可否的天子作判断,而“擅天下”则不存在这个条件。荀子云:“世俗之为说者曰:‘尧舜擅让。’是不然。天子者,势位至尊,无敌于天下,夫有谁与让矣?”[《荀子·正论》。荀子一方面承认可由天子让三公,但又称如此之“让天下”和“不让”没有区别:“天下厌然,与乡无以异也;以尧继尧,夫又何变之有矣!……夫礼义之分尽矣,擅让恶用矣哉!”只能认为他还是站在否定的立场上。荀卿:《荀子》,第287页。]

对于《荀子》来说,“天子”与“诸侯”不同,“天子”是唯一“无匹”的那一个。由此应可推知他也不承认“民心”可以代天意言说。《国语·周语下》言“言让必及敌”,[陈桐生译注:《国语》,中华书局,2013年,第104页。]即“让”必会涉及“平等”问题,根据《荀子》“隆一而治,二而乱”(《荀子·致士》)的原理,“平等”是有碍于“治”的。“让天下”就是对天子至尊地位的破坏,所以荀子反对“让天下”。在“论证”时他假定天子是理想的圣王,所以没有“让天下”的必要,故他关注的重点应还是在于现实秩序的维护。则《荀子》的“天子至尊”和《穀梁传》的“长幼次序”“君父命令”都强调外部标准,但荀子认可诸侯国层面的“让国”,则相比《穀梁传》,《荀子》对于“尊卑”的措意是不彻底的。

再回头看《论语》,《论语》高度赞扬“让”,前文已述及,其对“让国”的肯定主要体现在对伯夷、叔齐“求仁得仁”的评价,而对“让天下”的态度则可从孔子对尧舜、泰伯的赞美中看出,所以《论语》对这三个方面的“让”都没有设置任何合法性门槛。[《论语》中涉及“让”的有:“夫子温、良、恭、俭、让以得之”(《学而》),“揖让而升,下而饮,其争也君子”(《八佾》),“能以礼让为国乎?何有?不能以礼让为国,如礼何”(《里仁》),“泰伯,其可谓至德也已矣!三以天下让,民无得而称焉”(《泰伯》),“为国以礼,其言不让,是故哂之”(《先进》),“当仁不让于师”(《卫灵公》)。其中《泰伯》中的一句为让天下,其余皆为一般性的“让”。称道尧舜的地方虽没有提到“让”,但有“授天下”意味的表述。如“尧曰:咨,尔舜!天之历数在尔躬。允执其中。四海困穷,天禄永终。舜亦以命禹。”(《尧曰》)]《论语》和《孟》《荀》之差异,除了单纯思想上的,还要考虑的就是时代变化。《论语》似乎没有考虑恶人对“让”的利用,孟子已经对此有所警觉。而《荀子》则着意防“乱”,或可见品德意义上的“中人以上”的人在人群中的比例在《论语》的时代和在《荀子》的时代有所变化。这应该也是何以《荀子》在这个问题上显得矛盾重重的原因。但反过来说,似乎也可以认为,《论语》是“好善”的程度极高,以至于在“善”和既有秩序不能并存的个别极端情况下,可以接受“秩序破坏”的副作用,故没有把“防乱”放在首要位置上。

如果单独对比《孟》《荀》,一言以蔽之,《孟子》在乎“让”之“公私”性质,而《荀子》在乎“尊卑”。如果聚焦“公私”的诠释,《孟子》在乎的“公私”是“上级”和“让国者”的“心理动机”,《穀梁传》之“公私”即尊卑。[《穀梁传》实际上用的字眼是“道”“邪”,符合“长幼次序”“君父命令”的是“道”,不符合的是“邪”;《穀梁传·隐公元年》:“信道不信邪”。见范甯,杨士勋:《春秋穀梁传注疏》,第26页。]在对尊卑的重视上,《穀梁传》和《荀子》一致,但和《荀子》相比,《穀梁传》不但反对“天子禅让”,且对诸侯国层面的“让国”也持冷淡态度。

《穀梁传》之成书晚于《公羊传》,所以对“让国”这一态度是《穀梁传》有意为之的。我们通过对比《左传》来看。在“三传”中,《左传》和《穀梁传》对“作为德行的让”是明文赞许的。[《左传·襄公十三年》载“范宣子让,其下皆让”,结果就达成了很好的秩序。还提出周之兴衰,都如实地反映在“让”与“不让”上面。接着又阐述了“世之治”与“乱”决定于君子小人相让还是相争。可见“让”作为一种德行,《左传》给予它极高的评价。见左丘明、孔颖达:《春秋左传正义》,李学勤主编,北京大学出版社,1999年,第909—910页。《穀梁传》对“让”的肯定见下文。]对于“让国”这一政治行为,《左传》也是认可的,[如曰:“能以国让,仁孰大焉。”(《左传·僖公八年》),把“让”与“仁”做了联系。左丘明、孔颖达:《春秋左传正义》,第354页。]《左传》甚至还记载了《公羊传》无载的让国案例,如在卫蒯聩和辄争位事件中的卫公子郢让国。对“让天下”,《左传·文公十八年》提及尧舜之“让”,且肯定了尧为君而舜为臣时各自的功绩,可看作是《左传》对“让天下”的肯定。

《春秋左传正义》

《穀梁传·定公元年》也说“人之所以为人者,让也”,则对《穀梁传》而言,作为德行的“让”是高尚的、可称道的;然而因为“让国”破坏“尊卑”,故《穀梁传》对“让国”乃至“让天下”都进行排斥,则其对三种“让”的态度显出矛盾。那么原因是否在于《穀梁传》把“尊卑”作为第一序列的价值,因而使自己异于《公羊传》,甚至《左传》?

《穀梁传》“隐公让国”条中,称“让国”是乱兄弟之天伦,这里的“天伦”,范甯注“兄先弟后,天之伦次”[范甯、杨士勋:《春秋穀梁传注疏》,第27页。]。范甯虽言“先后”,但其实《穀梁传》属意“尊卑”。《穀梁传》中有一系列关于“尊卑”的说辞,而几乎没有对“先后”的任何阐述。如其反复强调“诸侯之尊,弟兄不得以属通”,[《穀梁传》隐公七年“齐侯使其弟年来聘”;桓公十四年“郑伯使其弟御来盟”;襄公二十年“陈侯之弟光出奔楚”;昭公元年“秦伯之弟针出奔晋。”昭公八年“陈侯之弟招杀陈世子偃师”总计五处。分别见范甯、杨士勋:《春秋穀梁传注疏》,第48、78、286、301、307页。]意思是诸侯地位高贵,其兄弟不可和诸侯以“兄弟”相连属,称为“某君之弟”“某君之兄”,只可称“公子”。大夫被要求“无外交”[《穀梁传》隐公元年、庄公二十三年“不正其外交”,范甯、杨士勋:《春秋穀梁传注疏》,第31、112页。]、格外强调“妇人三从”[“妇人在家制于父,既嫁制于夫,夫死从长子。妇人不专行,必有从也”(《穀梁传》隐公二年、成公九年)。范甯、杨士勋:《春秋穀梁传注疏》,第35、250页。],认为“世子”也是“臣”的一种。[《穀梁传·僖公十年》借丽姬之口说出:“臣莫尊于世子”。当然,他处(昭公八年)也言世子是“君之贰”,但联系其“有至尊者,不贰之也”(隐公元年)的说法,则《穀梁传》必较为重视拉开世子和国君的距离。范甯、杨士勋:《春秋穀梁传注疏》,第154、207、31页。]意在规避任何兄弟、君臣、夫妇、父子之间可能出现的“平等”风险,可见《穀梁传》对“尊卑”的重视。

尊卑关系意味着人要有上下层次的分类,那些不能形成“一尊一卑”的关系,而造成“平等局面”的就要受到传文的批评,如两位地位相等的大夫一起出使,则被《穀梁传》批评称“不正其同伦而相介”。[范甯、杨士勋:《春秋穀梁传注疏》,第211页。]意思是二人地位都是卿,却一个给另一个作副手,是不符合规定的。范甯也认为这样做违反了“礼”。[“礼,大夫为卿介,遂与得臣俱为卿,是以同伦为副使,故两言之,明无差降。”范甯、杨士勋:《春秋穀梁传注疏》,第211页。]

《穀梁传》还对“尊卑”各自所可为之事做了严格区分,如襄公十九年晋大夫士匄侵齐,半途听说齐侯去世,自行决定引兵回了晋国。《左传》评价此事称“礼也”;《公羊传》称“大其不伐丧”,即认为没有攻打有丧事的国家是值得赞赏的,且言大夫出境可以自己决定进退;[《公羊传》此条称:“大夫以君命出,进退在大夫也。”(何休、徐彦:《春秋公羊传注疏》,第849页)虽然与《公羊传》自己所言的“大夫无遂事”(《公羊传·桓公九年》)的常礼不同,但这是《公羊传》“有经有权”的体现。和《穀梁传》之要求“君不尸小事,臣不专大名。善则称君,过则称己”(范甯、杨士勋:《春秋穀梁传注疏》,第286页)的思路不同,后者没有给“权”留下任何空间。]《穀梁传》却说:“君不尸小事,臣不专大名。善则称君,过则称己,则民作让矣。”《穀梁传》认为“君”不可为小事,“臣”不可独揽大名,臣有善行应该归于君,有过错归于自己。[范甯、杨士勋:《春秋穀梁传注疏》,第285页。]语近韩非“有功则君有其贤,有过则臣任其罪。……臣有其劳,君有其成功。”[韩非:《韩非子》,中华书局,2015年,第35页。]并介绍了一套完美的应然“流程”:士匄应派人送信给晋侯,晋侯命令他退他才退,这样,“不伐丧”的大名就可以留给君了。值得注意的是,这里《穀梁传》提到的“民作让”,虽指社会风气,但从语气上看很难把“君让臣”涵盖在内。如此则能理解何以《穀梁传》没有完全否定“让”,因为臣民“互让”“臣让君”都是值得提倡的。

穀梁对“尊卑”的高度敏感,还表现在其“朝服弁冕”说上。僖公八年《春秋》:“公会王人、齐侯、宋公、卫侯、许男、曹伯、陈世子款盟于洮。”《穀梁传》曰:

王人之先诸侯何也,贵王命也,朝服虽敝,必加于上,弁冕虽旧,必加于首,周室虽衰,必先诸侯。(《穀梁传·僖公八年》)

意思是为什么“王人”(天子派来的爵位较低的人)在参会时列在大国诸侯之上?回答称,因为尊重王命。朝服虽破,也要穿在身上,帽子虽旧,也要戴在头上。周虽然衰弱,还是要在诸侯之上。与此非常类似的一段文字,出现在辕固生与黄生在景帝面前辩论“汤武革命”的著名场景中。据《史记·儒林列传》载,黄生面对辕固生,坚持汤武为“弑君”,其言曰:

冠虽敝,必加于首;履虽新,必关于足。何者?上下之分也。今桀纣虽失道,然君上也;汤武虽圣,臣下也。夫主有失行,臣下不能正言匡过以尊天子,反因过而诛之,代立践南面,非弑而何也?(《史记·儒林列传》)

黄生反对汤武革命的理由是,帽子虽破,要戴在头上;鞋子虽然新,要穿在脚上。因为有“上下之分”,所以桀纣虽然失道,还是君主,而汤武虽然是圣人,还是臣子。君主有错误,臣下也不可以取代君主,所以汤武为弑君。此争论发生在儒家与黄老学派之间,而这里的黄老学派竟然与《穀梁传》的意见一致,所以有学者认为《穀梁传》含有黄老及法家言论[萧公权:“(汤武)征诛之义为儒家所共执,虽以荀子之尊君,犹承认‘桀纣无天下而汤武不弑君’(《正论》),而黄生所言又与韩非‘尧舜汤武或反君臣之义’一语根本相合,则黄辕之争为儒法冲突,殆无可疑。”见萧公权:《中国政治思想史》,商务印书馆,2011年,第273页;郭沫若亦以为,在韩非看来,禅让征诛不外就是劫弑。如“舜逼尧,禹逼舜,汤放桀,武王伐纣,此四王者人臣弑其君者也。”(《韩非·说疑》)“尧舜汤武,或反君臣之义,乱后世之教者也。”(《韩非·忠孝》)见郭沫若:《十批判书》,人民出版社,1954年,第318页;另,钱穆《秦汉史》以秦商鞅之师友尸佼为《穀梁传》中所载先师“尸子”。则《穀梁传》和秦博士群体的关系或较为紧密。见钱穆:《秦汉史》,九州出版社,2011年,第4页。],也有人认为《穀梁传》非真正的今文经,而是为《左传》“篡春秋之统”扫除路障的。[崔适认为《公羊传》的内容原本就是《春秋》的组成部分,《左传》试图篡夺其春秋传地位,而《穀梁传》在这里起了帮手的作用,“为左氏驱除”。崔适:《春秋复始》,载上海古籍出版社编:《续修四库全书》第131册,上海古籍出版社,2002年,第381页。]总之,《穀梁传》的确倾向于不分具体情况,对一切违反“上下之分”的行为进行否定。[和《穀梁传》这种绝对尊卑不同,《公羊传》的思路是“尊卑”和反“尊卑”(指革命或禅让)并存的。]

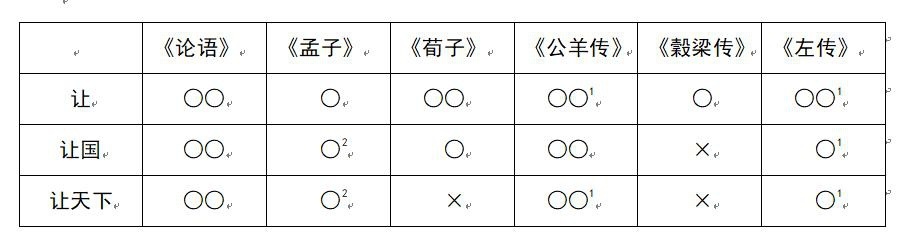

如上所述,《穀梁传》对“尊卑”的高度重视决定了它对让国的态度。如果把《论》《孟》《荀》和“三传”对“让”“让国”“让天下”的态度做一列表,则大致如下:

《论》《孟》《荀》与“三传”让国态度直观表

如前所述,《论语》的“让”出现六次,“让天下”出现两次[分别见《论语·泰伯》和《论语·尧曰》中尧舜禹相传的记载。],对“让国者”孔子许之以“仁”。[《论语·述而》。对伯夷叔齐,孔子称其“求仁而得仁”。]如果以“尧舜”为“让天下”的代表的话,《公羊传》将“尧舜”置于全传最后的“西狩获麟”条中,表达了它对“让天下”的态度。加上《公羊传》对“让国”连续七次提出褒扬,则其对“让”和“让天下”的全面肯定态度可以推知。三个方面的“让”加总起来,从这个表上看,《论语》《公羊传》都是对“让国”“让天下”抱有最诚挚的赞许。

《孟子》以“辞让之心”为“礼之端”,作为“天之所与我”的“四端”之一,无疑对“让”是肯定的,且在对尧舜本身的评价上非常积极,但对“让国”“让天下”则设有“上级”和“让国者”的心理动机作为条件(在“让天下”的案例中是民心考察)。

如前所述,《左传》中有对“让”“让国”“让天下”的肯定,其基本立场细究起来和《论》《孟》《公羊》差异不大,但《左传》对军事失败的强烈反感和对生死存亡的过度渲染,一定程度上抵消了其对“让”的肯定态度。《荀子》虽并无褒美“让国”,但允许“让国”,只是不允许“让天下”;而三个方面的“让”加总来看,《穀梁传》对“让”为最不赞成。

《孟子》通过给“禅让”加上“私转公”的“考核条件”,从而保住了“禅让”。然而孟子生前燕的禅让变成闹剧,其去世后,国际政治局势又发生重大变化,宋被齐灭,齐又被五国联军一度消灭,齐湣王死去。在种种极端的情形下,各家开始放弃“君主内心”的改善,向外寻求“息争”的客观工具。[胡适:“当时的思想界,受了墨家‘法’观念的影响,都承认治国不可不用一种‘标准法’。孟子主张用‘先王之法’,荀子主张用‘圣王之法’,都是‘法’字模范的本义。慎子的‘法治主义’,乃是‘诛赏予夺’的标准法。”见胡适:《中国古代哲学史》,上海古籍出版社,2014年,第235页。此处‘法’的意思虽稍有前后变化,但其为一客观治理工具的基本内涵是相通的。]如慎子认为“君之功,莫大使民不争。”[见《慎子·逸文》。又,《慎子·德立》曰:“立天子者,不使诸侯疑焉。立诸侯者,不使大夫疑焉。立正妻者,不使嬖妾疑焉。立嫡子者,不使庶孽疑焉。疑则动,两则争,杂则相伤。害在有与,不在独也。”分别见许富宏:《慎子集校集注》,中华书局,2013年,第64、47页。],但他认为靠“分”即可解决“争”的问题。这一时期的思想家从黄老学派到法家乃至荀子都重视“分”的概念,认为“分”作为客观制度和规则对于治国的意义,远高于人的主观改善,慎子认为秩序失落的根本原因在于“分不定”,他还举了一个“百人逐兔”的例子,[《吕氏春秋》引慎子:“今一兔走,百人逐之,非一兔足为百人分也,由未定。尧且屈力,况众人乎?积兔满市行人不顾,非不欲兔也,分已定矣。分已定,人虽鄙不争,故治天下及国,在乎定分而已。”吕不韦:《吕氏春秋》,中华书局,2011年,第612页。]以为规则——而非任何意义上的道德——决定了治乱。在“分”的概念诞生之后,人们大概觉得找到了一条“康庄大道”,渐渐一切思维都开始以“分”为基础重新建构。[佐藤将之:“在孟子与荀子之间的七十年中,中国思想自身经历了其他时代未曾有过、且之后历史上也没有再次发生过的快速发展,孟子极少讨论《荀子》中频繁出现的术语,如‘治乱’‘法’‘势’‘术’‘制’‘公’等。”“慎到界定了(或甚至发明了)如‘治’‘乱’‘分’‘法’等各种政治术语。”“战国中后期的思想潮流中,‘分’概念逐渐成为先秦政治社会理论中最重要的术语之一。”分别见佐藤将之:《参于天地之治:荀子礼治政治思想的起源与构造》,台北:台大出版中心,2016年,第74、164、136页。]如“尊卑之分”渐渐成为一种时代思潮,最后找到了“礼”,并与之合而为一。

从“分”的角度看,让国则非“分”,“非分”则乱。故《穀梁传》对一切等级上的“让位”“让国”都予以否定。如宋家铉翁称:“三代而下有国有家者,所恃以扶纲常、植人极,皆《春秋》大法而《公》《穀》所传也。……其有功于世教甚大。”[家铉翁:《春秋详说·纲领·评三传上》,载纪昀、永瑢等:《景印文渊阁四库全书》第158册,台北:台湾商务印书馆,2008年,第20页。]家铉翁虽说“《公》《穀》”,然《公羊传》中并没有绝对的“纲常”,故其所指无疑是《穀梁传》。近代为《穀梁传》作注的钟文烝也认为,《穀梁传》多“特言君臣父子兄弟夫妇,与夫贵礼贱兵、内夏外夷之旨,明《春秋》为持世教之书也。”[钟文烝:《论传》,《春秋穀梁经传补注》,中华书局,1996年,第29页。]

自中唐陆淳开始,乃至整个宋代的《春秋学》都受到《穀梁传》“重纲常”的影响。尤其以刘敞、胡安国为开端,宋春秋学的“纲常”被一步步强化。如前所述,《穀梁传》对世界混乱原因的描述是“君不君,臣不臣,此天下所以倾也”,故“君君臣臣”的井然秩序是它所追求的图景,尊卑明确分开之后,用严厉的外在约束付诸实践,可以立刻收获“秩序”。

《春秋公羊传注疏》

对比《公羊传》可以更清楚地看到这一点。《公羊传》也非不谈尊卑,何以对“让国”如此宽容?如前所述,《公羊传》近乎一唱三叹地“崇让”,甚至在“文”的世界里对让国者给予“封国”的待遇(“贤者子孙宜有地”“善善及子孙”[何休、徐彦:《春秋公羊传注疏》,第1028、第977页。]),还为让国者及其子孙隐讳各种不良影响。在七例让国案例中《公羊传》不断重复“何贤也,让国也。”[何休、徐彦:《春秋公羊传注疏》,第485、887、976、1028页。]正何休所谓“书之重,辞之复,呜呼!不可不察,其中必有美者焉。”[何休、徐彦:《春秋公羊传注疏》,第390页。]可见《公羊传》的尊卑并非以秩序,而是以道德为最终目标。《公羊传》既不强调孟子所谓“私与”“求名”的动机问题,也不考虑荀子所谓破坏“天子至尊”的问题,几乎把“让国”作为第一序列的美德加以“盲目推崇”。套用《论语》之句式,堪称“苟志于让,无恶矣”。

《公羊传》这种无条件的、夸张的肯定,对于“单个事件”来说未必是明智的,但从另一个角度看,这种“千金买马骨”式的“矫枉过正”未必不是一种长远的智慧。不单纯看一件事的得失,而是以鼓励更多的“让”为目的。对那些善恶夹杂的人,肯定其可肯定的部分,用来培养人的廉耻心,有“必也使无讼乎”的意思在。从这个意义上说,《穀梁传》以“上下之分”和“尊卑”为标的而排斥“让国”“让天下”,虽可收效一时,但似乎缺乏长远的示范意义。

《穀梁传》对《公羊传》所举的七例让国,甚至对《左传》所载的有让国事迹的“公子郢”等也闭口不谈,对其唯一承认有“让国”行为的鲁隐公,《穀梁传》也以“废天伦而忘君父”进行批评。《穀梁传》批评的原因,按范甯注,是“私与”。“私与”和《孟子》中私自以爵禄让渡的例子相似,但《孟子》中的“让”“让国”“让天下”都被肯定,只是加了一些考核条件;《荀子》则以为“让国”是可以接受的,而“让天下”则不可以,因为“天子至尊”。《穀梁传》比《荀子》还要严格的是,它连“让国”也否定掉了。联系黄老家的代表黄生在汉代和辕固生之间有关汤武革命的争论中,和《穀梁传》如出一辙的口吻,则《穀梁传》的思想和黄老的立场更为接近。

《穀梁传》消极处理“让国”议题的目的是维持严格而绝对的尊卑制度,也就是防乱,而不是对“更好的”国君或天子抱有不切实际的幻想。《穀梁传》之突出“上下”之分——“诸侯之尊,弟兄不得以属通”,大夫“无外交”,加上“妇人三从”,世子身份为“臣”——成为它不同于《左传》《公羊传》的最大特色。故学者以为“《穀梁》所描述的国家是一个大一统的国家。”[浦卫忠:《春秋三传综合研究》,台北:文津出版社,1995年,第10页。]

《公羊传》和《论语》《孟子》一样极度推崇让国、让天下,在用词上也表现出了对“让国者”的极大热情,甚至提出“贤者子孙宜有地”,来鼓励更多的“让”的行为,并非着眼于一人一事的是非褒贬。

《春秋三传综合研究》

在“西狩获麟”条的传文中《公羊传》提到尧舜,则《公羊传》的编排为始于“让国”之隐公而终于“让天下”之尧舜。以至于有志续写《春秋》的司马迁也领会了“崇让”之意,把《伯夷叔齐列传》置于《列传》之首,把泰伯后裔相关的《吴世家》置于《世家》之首,[俞文豹:“春秋始于鲁隐,以逊国之贤君也。《史记》取此义,《世家》则首泰伯,《列传》则首伯夷,此子长之识见也。”见俞文豹:《吹剑续录》,载上海师范大学古籍整理研究所编:《全宋笔记》第七编(五),大象出版社,2016年,第95页。]其内容一为让国,一为让天下。

《穀梁传》肯定作为品德的“让”,而对“让国”“让天下”进行否认,虽然有些自我矛盾,但显示了它的政治考量。正如其提出的“仁不胜道”,强调“内在动机”不可凌驾“外在标准”,故从动机论的立场上看,《穀梁传》无疑是远离原始儒家的。[胡适云:“孔子的人生哲学,属于“动机”一派。”“‘象’的应用在心理和人生哲学方面就是‘意’、就是‘居心’。”见胡适:《中国古代哲学史》,第63页。]